「無添加食品」という言葉をよく耳にするけれど、なぜ良いのか気になったことはありませんか?

子どもはまだ身体が出来上がっていないので、特に子育て中のパパとママにとって、家族の健康を守るために安全な食品選びは重要な課題です。

この記事では、無添加食品のメリットや選び方についてわかりやすく解説します。

毎日の食卓に無添加食品を取り入れることで、家族の健康をサポートする第一歩を踏み出しましょう。

無添加食品とは?その基本を知ろう

無添加食品とは、食品添加物を使用せず、自然に近い形で作られた食品のことを指します。

食品添加物は保存性を高めたり、見た目や味を良くするために使われますが、過剰に摂取すると健康に影響を及ぼす可能性があるとされているんです。

無添加食品の特徴として、以下のポイントが挙げられます。

- 保存料や着色料を使用していない

- 原材料がシンプルで安心

- 味が自然で素材本来の良さを楽しめる

このように、無添加食品は子どもにも安心して食べさせることができる食品として注目されています。

無添加には『完全無添加』と『一部無添加』があります。完全無添加は、原材料の産地から加工の全工程で添加物を一切使用していない製品をいいます。

一部無添加とは、特定の添加物が不使用であることを指します。どの添加物が不使用なのかを明確に表示することが義務づけられているので、商品選びの指標とすることができます。

ページの下部に、食品添加物の不使用表示ガイドラインについてわかりやすく解説しているのでぜひご参考くださいね!

無添加食品の見分け方

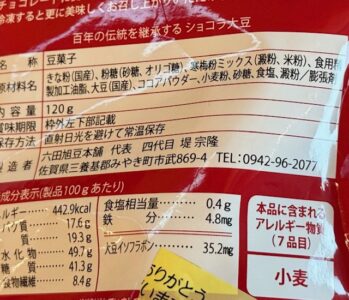

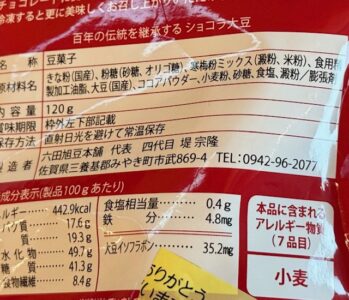

食品のパッケージの裏を見ると、原材料表示がありますが、原料が多い順に記載されています。

原材料表示のルールとして、食品と食品添加物は別に分けて記載するようになっています。

例えば、『食品/食品添加物』というようにスラッシュで分けられていたり、段落で分けられていたり、ていねいなところは分かりやすく食品添加物と記載して名称を書いていることもあります。

無添加食品のメリット!家族の健康に良い理由

無添加食品が健康に良いとされる主な理由を挙げていきます。

子どもの成長をサポート

食品添加物の中には、摂取量が多いとアレルギーや消化不良を引き起こす可能性があるものも。

添加物に気を付けることで子ども達だけではありませんが、さまざまなメリットがあります。

- 添加物によるリスクを低減できる

- 腸への負担が軽減し、腸内環境が良くなる

- 肌荒れの改善や免疫力の向上が期待できる

- 体全体の健康状態が改善し、エネルギーレベルの安定も期待できる

- 脳内の神経伝達物質のバランスが整い、感情の安定が図られる可能性がある

- 集中力の向上や落ち着きの増加が見られることもある

特に成長期の子どもには、身体に負担の少ない食事を提供することが重要です。

長期的な健康リスクを軽減

一部の研究では、食品添加物が長期的な健康リスクに関与している可能性が指摘されています。

- 食品添加物は、体内で代謝される際に一部が分解しにくく、体に蓄積する可能性がある

- 過剰摂取により肝臓や腎臓に負担がかかることもある

- 内臓に負担がかかると、体がゆがんで全身の血液循環が悪くなってしまい、自然治癒力が落ちてしまう

無添加食品を選ぶことで、これらのリスクを避けることができます。

素材そのものの栄養を活かせる

添加物が入っていない分、食品本来の栄養をしっかり摂取できるのも魅力です。

例えば、無添加のフルーツや野菜にはビタミンやミネラルが豊富に含まれており、免疫力アップにもつながります。

添加物が入っていると、それを分解・解毒するために内臓に負担がかかり、修復に栄養素が使われてしまうそう。せっかくの食材の栄養がもったいないですよね。

また、人工的な甘味料などの添加物が含まれていないため、味をごまかさない素材そのものの味わいにも気づきやすくなります。

正しい味覚を育てることも、子ども達の成長にとってとても重要なことですよね!

無添加食品の選び方と注意点

無添加食品を選ぶ際には、以下のポイントを意識しましょう。

信頼できるメーカーや自然食品店を選ぶ

オーガニックや無添加にこだわるメーカーの商品を選ぶことで、品質の良い食品を手に入れることができます。

無添加にこだわっているメーカーは、原材料の加工工程までさかのぼり、産地まで限定するなど徹底した確認をしています。

価格はこだわっている分、一般的な食品と比べて高いですが、メーカーの無添加への熱意が安心感につながります。

無添加の表示に惑わされない

無添加と表示されていても、わたしたち消費者が誤解してしまうようなことが記載されている場合があるので注意しましょう。

『無添加』と表示されているもの=『良い商品』とイメージしてしまいますよね。

前述の食品添加物の不使用表示ガイドラインを確認して、無添加表示に惑わされないことが大切です。

原材料表示をチェックする

「保存料」「着色料」「香料」などの添加物が記載されていないか確認しましょう。

原材料がシンプルなものほど無添加の可能性が高いです。

どのようにして作られたものか意識してみる

無添加にこだわりたいなら、原材料だけでなく、どのようにして作られたものか生産者や製造元、製造工程なども意識してみましょう。

公式サイトやinstagram・XなどのSNSで公開しているメーカーもあるので、ぜひチェックしてみてください。

また、そうした情報を公開しているメーカーは信頼できるといえますね!

表示が免除されている添加物もある

加工助剤やキャリーオーバー、栄養強化を目的に使用した添加物は表示が免除されています。

販売される時点で残っていないか、残っていたとしても量が少ないためというのが理由です。

- 加工助剤:食品加工の際に添加されるもの(みかん缶詰のみかんの皮を剥くための塩酸)

- キャリーオーバー:原材料に添加されているが、製品になるまで効果を発揮しないもの(味付け用の調味料に含まれる保存料)

- 栄養強化:栄養強化の目的で添加されるもの(ジュースなどのビタミンC)

原材料でも注意したいものもある

ひとつひとつ述べると長くなるのでここではくわしい説明は省きますが、遺伝子組み換え食品から作られていたり、原材料はOKでも科学的に抽出されていたりと、できれば避けたいものが原材料として記載されています。

原材料でも注意したいものの例は以下の通り。

- 酵母エキス

- 果糖ブドウ糖液糖

- たんぱく加水分解物

- 異性化糖

- 調味料(アミノ酸等)

くわしくは、Xで検索すると食の安全にくわしい自然食品店の店主の方々のポストで知ることができます。

挙げた原材料だけでないので、ぜひご自身で原材料や添加物の名称を検索にかけ、気になる点はメーカーに確認するなどして調べてみましょう。

すべての食品添加物が悪ではない

例えば、豆腐を固めるときに使うにがりも食品添加物です。塩化マグネシウムという栄養素になります。

添加物を避けるためには、消費者であるわたしたちも正しい知識を持って選ばなければなりません。

長期保存や大量生産が目的であったり、味、見た目(発色剤や着色料)、香りを調整するような添加物は、海外では発がん性が指摘されているものも。

完全に避けようとすると、今の日本では食べるものがほぼなくなってしまうくらい添加物まみれで避けるのがむずかしいのですが、できるだけ注意していきたいですね。

ですが、添加物によって見た目や風味がよくなったり長期保存がきくようになったことで、品質を保ちつつ安定供給がが可能になったのは添加物のおかげでもあるので、感謝するべきところはしつつ、状況にあわせて最適な食品を選んでいきたいですね!

忙しいパパとママでも無添加食品を取り入れるコツ

「無添加食品にしたいけど、忙しくて時間がない…」という方も多いはず。そんな時は以下の方法を取り入れてみましょう。

通販や定期便を活用する

無添加食品を取り扱うオンラインショップや定期便を利用すると、手軽に安全な食品を手に入れることができます。

無農薬や特別栽培などの野菜を定期配送してくれるサービスや、温めて食べるだけの食品を配送してくれるサービスもあるので、忙しい方は上手に利用しましょう。

冷凍食品を上手に使う

無添加の冷凍食品を常備しておけば、忙しい時でも健康的な食事を提供できます。

ミールキットという簡単な調理で済むものや、お惣菜やお弁当を冷凍したものを配送してくれるサービスがあるので、いくつかストックしておくとどうしても作れないときに便利ですよ。

無添加おやつで手軽に始める

まずは子どものおやつを無添加にするところからスタートしてみましょう。

ドライフルーツやナッツなど簡単に取り入れられる食品が便利です。

調味料から変えてみる

無添加食品を取り入れるには、まず調味料から変えるのもおすすめです。

調味料は毎日料理をするなら必ず使うもの。つまり、毎日口にするものなので、家族の安心・安全を考えるなら1番に調味料から変えてみましょう。

食品添加物の不使用表示ガイドラインについて

消費者が食品を購入する際、誤認を避ける目的で2022年に食品添加物表示の禁止事項をまとめた『食品添加物の不使用表示ガイドライン』がつくられました。

ここからは、食品添加物の不使用表示ガイドラインの内容についてくわしく解説していきますね!

①単なる「無添加」の表示

無添加となる対象が不明確な、単に「無添加」とだけ記載した表示を禁止しています。

対象を明示せず単に無添加と表示をすると、何を添加していないのかが 不明確ですよね。

添加されていないものについて消費者自身が推察することになり内容物を誤認させるおそれがあるため禁止されています。

②食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示

「人工」「天然」「合成」「化学」といった用語は、食品表示基準に規定されていません。

そのため「”人工”甘味料不使用」や「”化学”調味料無添加」と表示することは禁止されています。

こうした表示は、わたしもそうなのですが消費者が商品を選ぶ際、実際のものより優れていると思い込んでしまう可能性があります。

③食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示

法令上、食品添加物の使用が認められていない食品への「無添加」あるいは「不使用」の表示を禁止しています。

無添加や不使用という用語が表示されていると、消費者が添加物を使用した商品よりも優れていると誤認してしまう恐れがあるからです。

④同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への強調表示

「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、〇〇と同一機能、または類似した機能を有するほかの”食品添加物”を使用している食品への強調表示を禁止しています。

添加物を避けたい消費者が、〇〇の添加物を使用している商品より優れていると誤認して購入してしまう恐れがあるためです。

⑤同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示

④と文言は似ていますが、「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、〇〇と同一機能、類似機能を有する”原材料”を使用している食品への表示を禁止しています。

例えば、原材料としてアミノ酸を含んでいる抽出物を使用した食品に、添加物としての調味料を使用していないことを表示したり、乳化作用を持つ原材料を複雑に加工して使用した食品に、乳化剤を使用していないと表示するのは禁止されているということです。

⑥健康、安全と関連付ける表示

無添加、または不使用を健康や安全の用語と関連付けている表示を禁止しています。

国に認められている食品添加物は、人の健康を損なうおそれがないとされているため、事業者が独自に健康や安全の検証をして、健康や安全といった用語と関連付けることは困難です。

実際のものよりも優れているなどと誤認してしまう恐れがあるため禁止されています。

⑦健康、安全以外と関連付ける表示

無添加、または不使用を、健康や安全以外の用語(美味しさ、賞味期限・消費期限、食品添加物の用途等)と関連付けた表示を禁止しています。

無添加、あるいは不使用だから美味しいだとか、「開封後」に言及せずに「保存料不使用なのでお早めにお召し上がりください」と表示するのは、実際のものよりも優れている、期限表示よりも早く食べなければならないなどと誤認させる恐れがあるため禁止されています。

⑧食品添加物の使用が予期されていない食品への表示

通常、当該食品添加物が使用されていることを消費者が想像していない食品への無添加、あるいは不使用の表示を禁止しています。

同種の商品が並んでいる場合、無添加・不使用表示があるものの方が優れていると認識してしまうおそれがあるからです。

例えば、一般的には着色料が使用されていない食品に「着色料不使用」と表示したり、ミネラルウォーターに保存料がはいっているなど消費者は想定していないので、「保存料不使用」と表示することは禁止されています。

⑨加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示

加工助剤、キャリーオーバーとして食品添加物が使用されている(または、使用されていないことが確認できない)食品への無添加あるいは不使用の表示を禁止しています。

食品添加物の表示については、原材料の製造、または加工の過程まで確認をしなければならず、確認結果に基づいた表示を行わない場合、消費者に誤認させる恐れがあるためです。

⑩過度に強調された表示

無添加、あるいは不使用の文字等が過度に強調されている表示を禁止しています。

表示が事実であれば、すぐに表示禁止事項に該当する恐れがあるとは言えません。

例えば、包装のあらゆる場所に過度に強調表示をする、過度に強調されたフォント、大きさ、色、用語などを用いるなど。

消費者が添加物を使用していないと誤認する恐れがあるため禁止されています。

まとめ

無添加食品は、家族の健康を守るために欠かせない選択肢のひとつです。

特に子育て中のパパとママにとって、子どもに安心して食べさせられる食品を選ぶことは重要な課題です。

この記事で紹介した無添加食品のメリットや選び方、取り入れるコツを参考に、ぜひ日々の食生活に取り入れてみてください。

健康的な食事で、家族の笑顔あふれる毎日をサポートしましょう!